Blog arredamento Q21

Benvenuti nel nostro blog di arredamento, un luogo dove la creatività incontra l’artigianalità. Attraverso articoli dedicati, esploriamo il mondo dei mobili in legno rustici e le infinite possibilità dell’arredamento su misura. Se sei alla ricerca di ispirazione per arredare la tua casa o desideri scoprire come personalizzare i mobili per creare spazi unici, nel nostro blog cerchiamo di offrire una guida completa e approfondita.

Credenza Shabby Chic: Il Fascino del Passato nei Mobili Artigianali Lo stile shabby chic è sinonimo di fascino vissuto, di... Leggi di più

Sgabelli in legno: artigianalità, design e materiali pregiati Gli sgabelli in legno sono un complemento d’arredo versatile e senza tempo.... Leggi di più

Armadi camera letto: design, funzione e storie da raccontare Gli armadi camera letto non sono solo mobili indispensabili per l’organizzazione... Leggi di più

Video

Comodini moderni: quando l’arte incontra il design con i pupazzi di Laquercia21 Chi ha detto che i comodini moderni devono... Leggi di più

Madia Rossa ciliegia, le tendenze del 2025 Il rosso ciliegia e il rosso bordeaux sono tonalità che evocano immagini vivide... Leggi di più

L’improvvisazione nell’artigianato e nell’eco-design: Martino Gamper Cosa succede quando il design smette di essere un processo rigidamente pianificato e si... Leggi di più

Gli armadi a muro ingresso rappresentano una soluzione ideale per ottimizzare gli spazi della casa, specialmente quando si desidera un... Leggi di più

Noi di Laquercia21, pur avendo la nostra falegnameria a Narni, lavoriamo principalmente a Roma, soprattutto nella zona di Roma Nord,... Leggi di più

Progettare parete attrezzata è molto più che scegliere mobili che si adattano agli spazi. È un processo che unisce creatività,... Leggi di più

L’arredamento rustico incontra il minimalismo nordico: la credenza rustica Quando il calore e l’autenticità dello stile rustico incontrano le linee... Leggi di più

Divani in legno rustico: un equilibrio tra tradizione e design I divani in legno rustico rappresentano un simbolo di autenticità... Leggi di più

Arredamento casa di campagna: stile rustico moderno per un design senza tempo Lo stile rustico moderno è la combinazione perfetta... Leggi di più

Credenza Shabby Chic: Il Fascino del Passato nei Mobili Artigianali Lo stile shabby chic è sinonimo di fascino vissuto, di... Leggi di più

Armadi camera letto: design, funzione e storie da raccontare Gli armadi camera letto non sono solo mobili indispensabili per l’organizzazione... Leggi di più

Arredamento soggiorno moderno: eleganza e funzionalità con Laquercia21 L’arredamento soggiorno moderno combina estetica, praticità e personalizzazione, trasformando il cuore della... Leggi di più

Arredamento Vintage: guida completa per creare ambienti ricchi di fascino L’arredamento vintage rappresenta una celebrazione dello stile e del design... Leggi di più

Mobili vintage: come arredare casa con stile e fascino retrò I mobili vintage rappresentano una scelta elegante e sostenibile, capace... Leggi di più

Arredamento camere da letto matrimoniale Arredare camere da letto matrimoniali richiede una particolare attenzione ai dettagli e alla scelta dei... Leggi di più

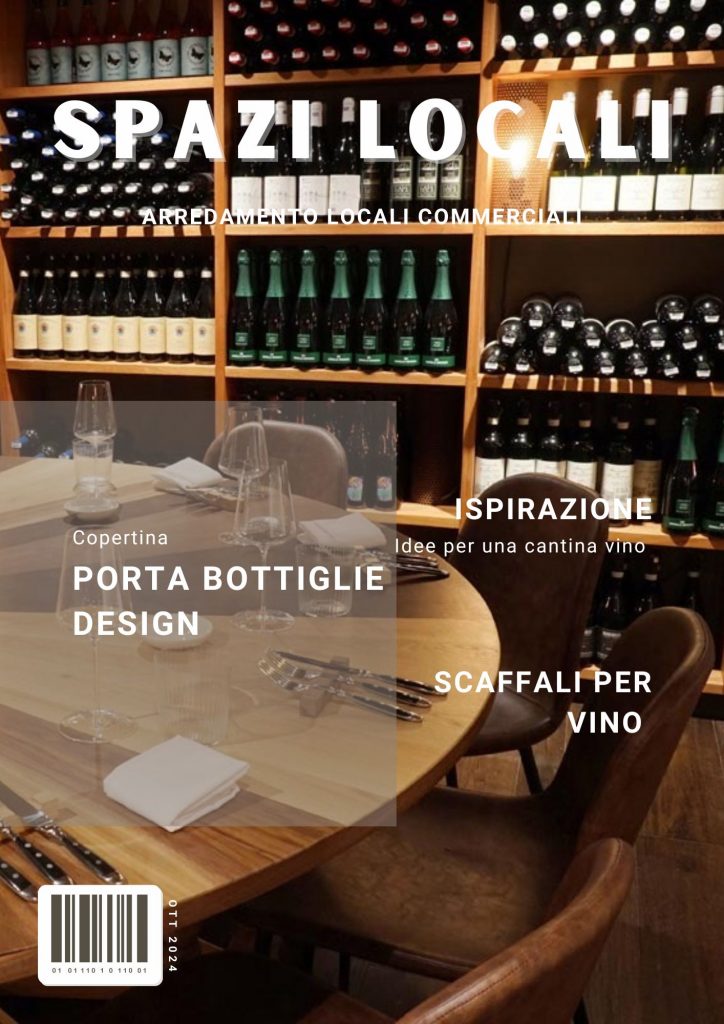

Il mondo del vino è intrinsecamente legato all’arte, al design e alla cura del dettaglio. Conservare e presentare una collezione... Leggi di più

Arredamento ristorante Roscioli NYC La realizzazione dell’arredamento ristorante per Roscioli NYC è stata una sfida entusiasmante per Laquercia21. Quando ci... Leggi di più

Video

La libreria divisoria bifacciale è molto più di un semplice mobile contenitore: è un elemento di design funzionale e raffinato,... Leggi di più

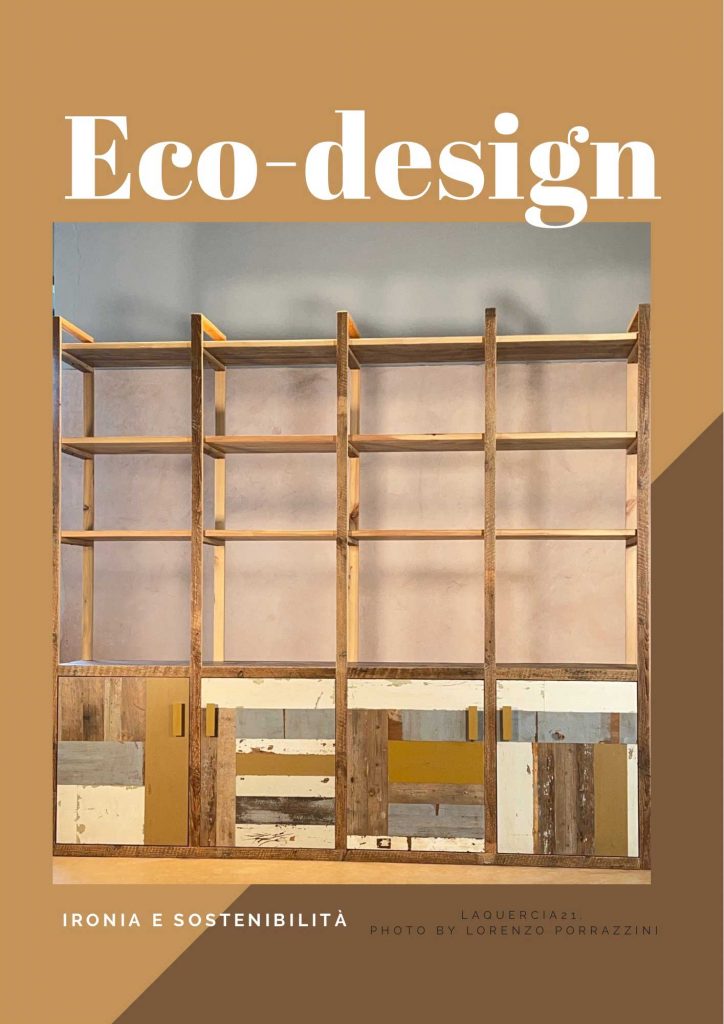

Il tavolino in legno di recupero rappresenta non solo un pezzo d’arredamento, ma una filosofia di vita che unisce sostenibilità,... Leggi di più

Arredamento sostenibile Nel mondo del design d’interni, l’approccio della nostra azienda si distingue per una fusione tra ironia e sostenibilità.... Leggi di più

Video

Sgabelli in legno: artigianalità, design e materiali pregiati Gli sgabelli in legno sono un complemento d’arredo versatile e senza tempo.... Leggi di più

Il mobile credenza: una storia di design attraverso i secoli Il mobile credenza non è solo un semplice complemento di... Leggi di più

La camera da letto matrimoniale moderna è uno spazio che combina comfort, eleganza e funzionalità. Nella visione di Laquercia21, questo... Leggi di più

Quando si tratta di arredo casa, Laquercia21 è sinonimo di qualità artigianale, design su misura e attenzione ai dettagli. Ogni... Leggi di più

Mobili su misura on line L’avvento delle tecnologie digitali ha portato a cambiamenti significativi nel settore del design d’interni, specialmente... Leggi di più

Arredi Uffici su Misura: Soluzioni Design per Spazi Moderni Realizzare un arredamento ufficio moderno richiede attenzione al design e alla... Leggi di più

Quanto costa una libreria su misura? Il costo di una libreria su misura dipende da materiali, dimensioni e design. In... Leggi di più

Librerie e Pareti Attrezzate Librerie Vintage e Pareti Attrezzate Le Librerie vintage e le Pareti attrezzate rappresentano due pilastri fondamentali... Leggi di più

Mobili in legno rustici: Il cuore del nostro blog di arredamento

Qui trattiamo temi che vanno dalla scelta dei materiali naturali come il legno massello, il legno grezzo e il legno di recupero, fino alla realizzazione di progetti su misura che riflettono il tuo stile e le tue esigenze. Con una vasta gamma di contenuti, troverai informazioni pratiche e idee creative per l’arredamento in legno naturale, realizzato artigianalmente e adattato a ogni ambiente della tua casa.

Arredamento su misura: il cuore del blog

Il nostro blog di arredamento su misura ti offre una panoramica su come arredare i tuoi spazi con mobili progettati specificamente per te. Attraverso i nostri articoli, scoprirai come avviare un progetto di arredo personalizzato, da consultare online, per rendere unici i tuoi mobili. La nostra produzione artigianale ti consente di scegliere ogni dettaglio: dalle dimensioni al tipo di legno, dalle finiture ai colori.

Ogni mobile può essere realizzato per soddisfare le tue esigenze, garantendo che ogni pezzo si adatti perfettamente al tuo stile di vita e alla tua casa. Il blog ti guida in questo processo creativo, spiegando come scegliere tra mobili in legno rustici, mobili in legno naturale o soluzioni in legno grezzo per creare ambienti accoglienti e personalizzati.

Materiali naturali e sostenibili: focus del nostro blog

Un altro tema centrale del nostro blog di arredamento in legno naturale è l’uso di materiali sostenibili. Nel blog approfondiamo l’utilizzo del legno massello, noto per la sua resistenza e durabilità, ma anche del legno di recupero e del legno grezzo, che conferiscono ai mobili un aspetto autentico e naturale.

Attraverso articoli informativi, esploriamo le diverse qualità di questi materiali, mostrando come ciascuno possa essere impiegato per creare arredi su misura, capaci di valorizzare il tuo spazio. Il nostro blog è una risorsa essenziale per chi desidera arredare in modo consapevole, scegliendo materiali che rispettano l’ambiente e durano nel tempo.

Video e contenuti multimediali: il nostro blog in movimento

All’interno del blog di arredamento, oltre agli articoli, offriamo una serie di contenuti video che mostrano i nostri mobili in legno rustici in azione. I video ti permettono di vedere da vicino le lavorazioni artigianali, i dettagli delle finiture e i materiali utilizzati, aiutandoti a comprendere meglio la qualità e l’unicità di ogni pezzo.

Vedere i mobili in movimento, osservare il processo di creazione e scoprire le possibilità di personalizzazione ti aiuterà a fare scelte più consapevoli per il tuo arredamento in legno naturale. Questi video rappresentano un valore aggiunto per chi desidera esplorare le nostre creazioni in modo interattivo, vivendo un’esperienza più completa.

Il blog come fonte di ispirazione per arredare in modo naturale

Il nostro blog di arredamento non è solo un luogo dove trovare informazioni, ma è anche una fonte d’ispirazione per chi cerca idee e soluzioni su come arredare in modo naturale. Offriamo suggerimenti su come integrare mobili in legno rustici, mobili in legno grezzo e mobili in legno massello nella tua casa, creando ambienti che esaltano il calore e la bellezza dei materiali naturali.

Che tu stia cercando soluzioni per la zona giorno, la cucina o la camera da letto, il blog ti guiderà nella scelta dei mobili giusti per arredare ogni spazio con stile e funzionalità. La nostra attenzione al dettaglio e all’artigianalità ti permetterà di scoprire come i mobili in legno possano trasformare una casa in un luogo unico, accogliente e sostenibile.

Conclusione

Il nostro blog di arredamento è il punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo dei mobili in legno rustici e scoprire come personalizzare l’arredamento della propria casa. Attraverso articoli, guide e video, ti offriamo ispirazione e informazioni utili per creare il tuo progetto di arredamento su misura, utilizzando materiali naturali e tecniche artigianali.

Scopri come il legno naturale può trasformare i tuoi spazi, rendendoli unici e accoglienti, e lasciati ispirare dalle nostre soluzioni per l’arredamento in legno naturale.